活動報告・レポート

令和7年3月9日 講座 第2回ビートルズトークセッション〜ビートルズサウンド、進化の秘密〜の取材を終えて

昨年開催されたビートルズトークセッションの第2回が熱心なファンの要望により開

催されました。

二人の天才、ジョンとポールの出会いから始まり、様々なエピソードが紹介され、参加

者からのリクエスト曲をかけた後には、その曲に対しての感想、思い出などを参加者に

話して頂き、ビートルズの新たな一面を知ることができました。

催されました。

二人の天才、ジョンとポールの出会いから始まり、様々なエピソードが紹介され、参加

者からのリクエスト曲をかけた後には、その曲に対しての感想、思い出などを参加者に

話して頂き、ビートルズの新たな一面を知ることができました。

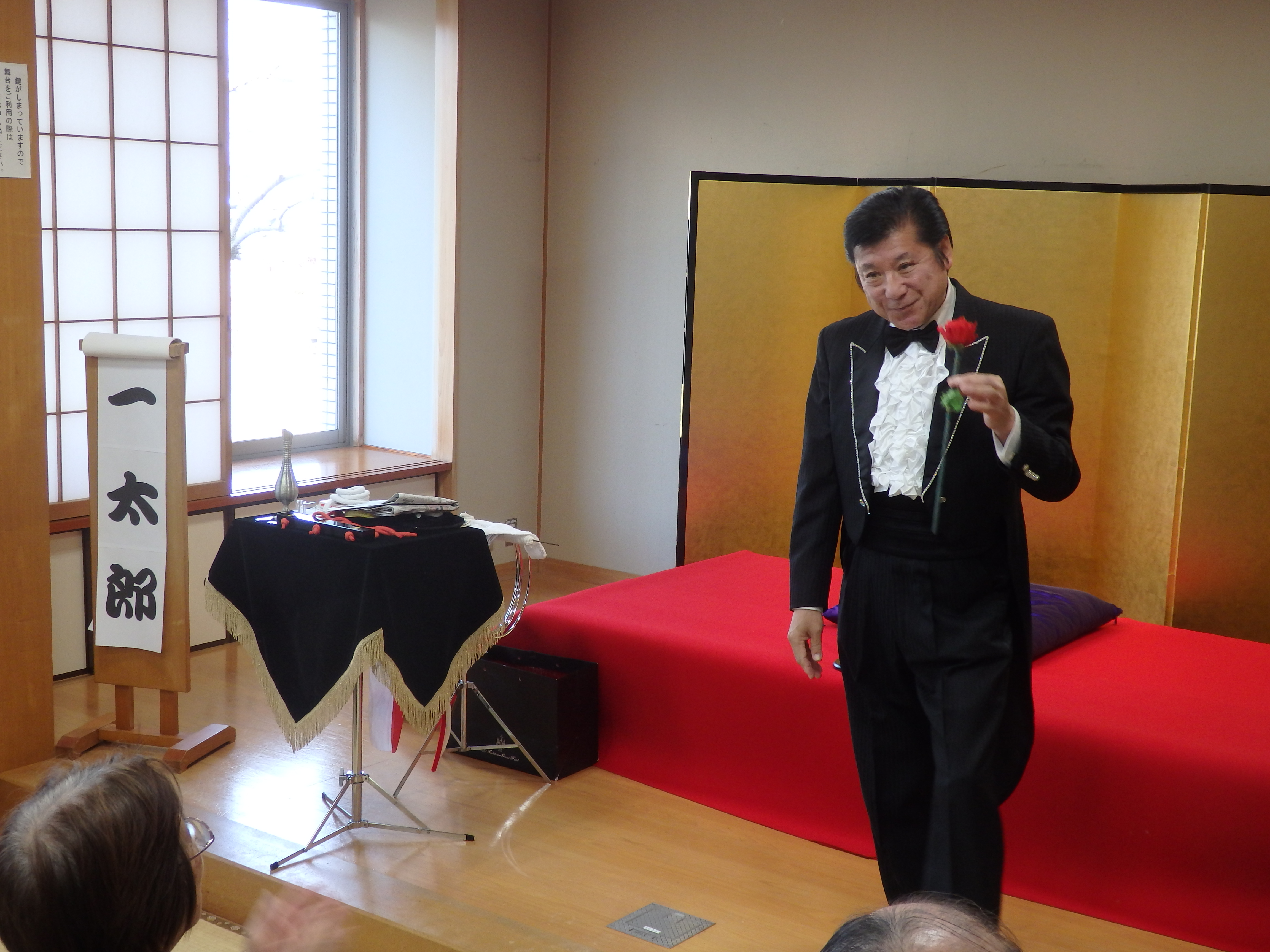

令和7年2月12日 講座「新春いぐさ寄席」の取材を終えて

新春いぐさ寄席 2月12日(水)

明るい日差しの降り注ぐ中、3年振りに「新春いぐさ寄席」が開催されました。

先ず桂伸都さんが登壇し、こまっしゃくれた少年と父親の会話が面白い「真田小僧」で場を暖め、昔々亭慎太郎師匠の元プロ野球選手の長嶋一茂さんを題材にした新作落語「一茂」で場内を笑わせます。

休憩を挟んで一太郎さんの華麗なマジックと軽妙なトークを楽しんだ後は、再び慎太郎師匠が登壇し、古典落語の「つぼ算」で、満席の来場者を楽しませてくれました、

明るい日差しの降り注ぐ中、3年振りに「新春いぐさ寄席」が開催されました。

先ず桂伸都さんが登壇し、こまっしゃくれた少年と父親の会話が面白い「真田小僧」で場を暖め、昔々亭慎太郎師匠の元プロ野球選手の長嶋一茂さんを題材にした新作落語「一茂」で場内を笑わせます。

休憩を挟んで一太郎さんの華麗なマジックと軽妙なトークを楽しんだ後は、再び慎太郎師匠が登壇し、古典落語の「つぼ算」で、満席の来場者を楽しませてくれました、

令和6年10月26日 協働事業 「認知症を理解し、支え合える地域を目指して 」 の取材を終えて

令和6年10月26日(土)協働事業、「認知症を知る ~認知症を理解し支えあえる地域をめざして~

社会福祉法人 浴風会 浴風会病院 認知症疾患医療センター長 古田伸夫さんの講演が行われました。印象に残った内容は以下の通りです。

「本人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思により日常生活及び社会生活を営むことができるようにする」という理念に基づき、認知症基本法が2024年1月1日に施行されました。高齢化が進む日本ですが、高齢者が安心して年をとれる幸齢化社会を実現するためには健康寿命を少しでも伸ばす努力をすることが重要です。

認知症の原因疾患はいくつかあります。その中にはアルツハイマー病のように根治ができないものもありますが、治療可能性のある疾患もあり、それを見極めるためにも早期に検査して原因疾患を特定して下さい。

本人が、「最近物忘れがひどい」等の自覚症状を訴えたときに、ボケたんじゃないの?と混ぜ返すのではなく、専門家に診察してもらう。本人が診察を嫌がった時でも、医師と協力し健康診断のついでに認知症の検査をしてもらいましょう。

MCI(軽度認知障害)と診断された場合は、生活習慣の改善や知的活動、社会活動を行うことにより、少しでも進行を遅らせることが可能となります。認知症だと診断された時には、周りが理解し必要なサポートをして下さい。

老化は誰にでも起こる避けられない変化であり、誰もが認知症になる可能性があるということを理解し、認知症になっても受け入れる、受け入れてもらえる共生社会を実現することが重要であることを、改めて知ることができた講演会でした。

社会福祉法人 浴風会 浴風会病院 認知症疾患医療センター長 古田伸夫さんの講演が行われました。印象に残った内容は以下の通りです。

「本人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思により日常生活及び社会生活を営むことができるようにする」という理念に基づき、認知症基本法が2024年1月1日に施行されました。高齢化が進む日本ですが、高齢者が安心して年をとれる幸齢化社会を実現するためには健康寿命を少しでも伸ばす努力をすることが重要です。

認知症の原因疾患はいくつかあります。その中にはアルツハイマー病のように根治ができないものもありますが、治療可能性のある疾患もあり、それを見極めるためにも早期に検査して原因疾患を特定して下さい。

本人が、「最近物忘れがひどい」等の自覚症状を訴えたときに、ボケたんじゃないの?と混ぜ返すのではなく、専門家に診察してもらう。本人が診察を嫌がった時でも、医師と協力し健康診断のついでに認知症の検査をしてもらいましょう。

MCI(軽度認知障害)と診断された場合は、生活習慣の改善や知的活動、社会活動を行うことにより、少しでも進行を遅らせることが可能となります。認知症だと診断された時には、周りが理解し必要なサポートをして下さい。

老化は誰にでも起こる避けられない変化であり、誰もが認知症になる可能性があるということを理解し、認知症になっても受け入れる、受け入れてもらえる共生社会を実現することが重要であることを、改めて知ることができた講演会でした。

令和6年12月1日講座〈3ステップ・4グループ〉で、身近な緑・樹木の秘密を再発見!の取材を終えて

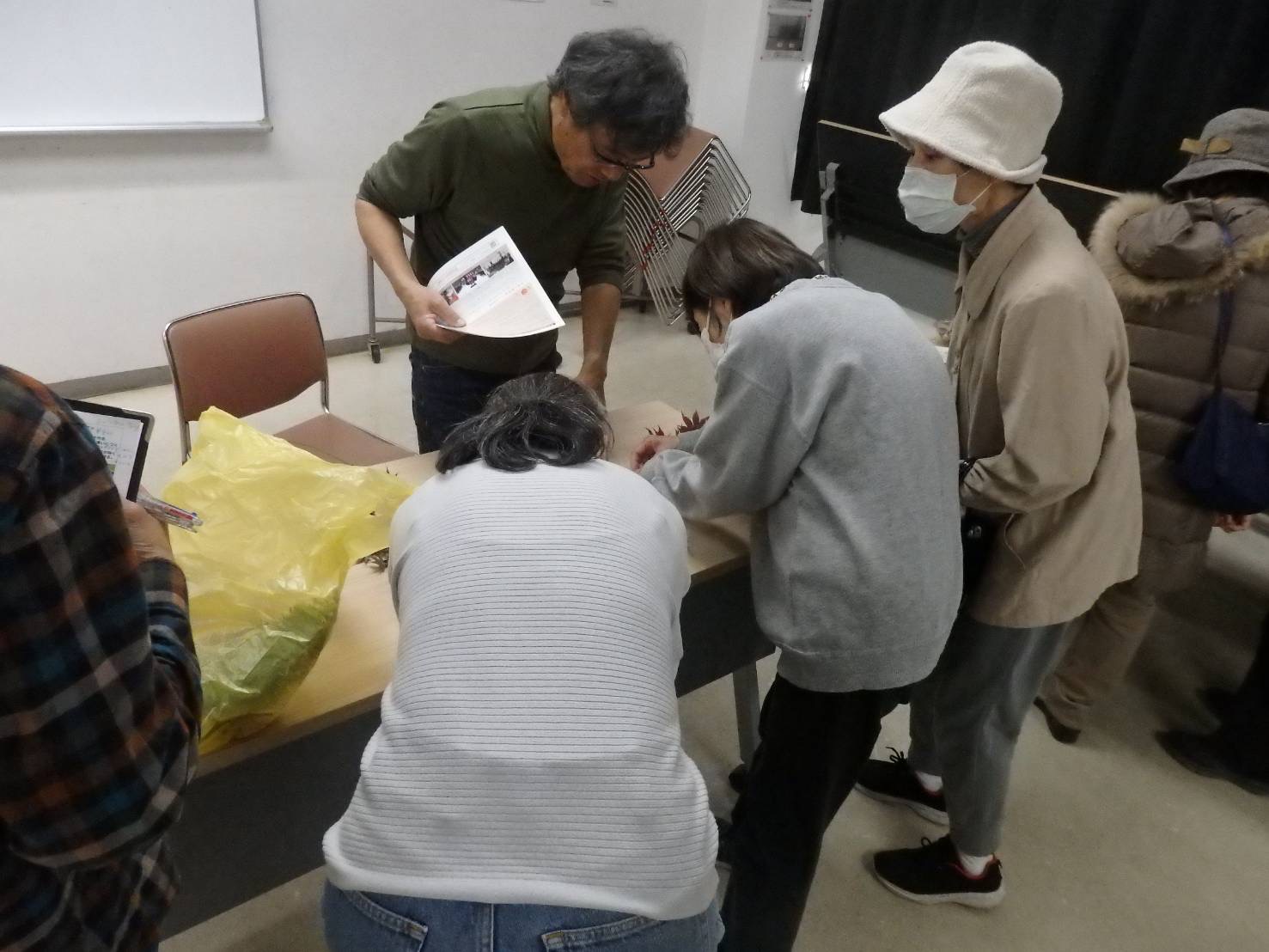

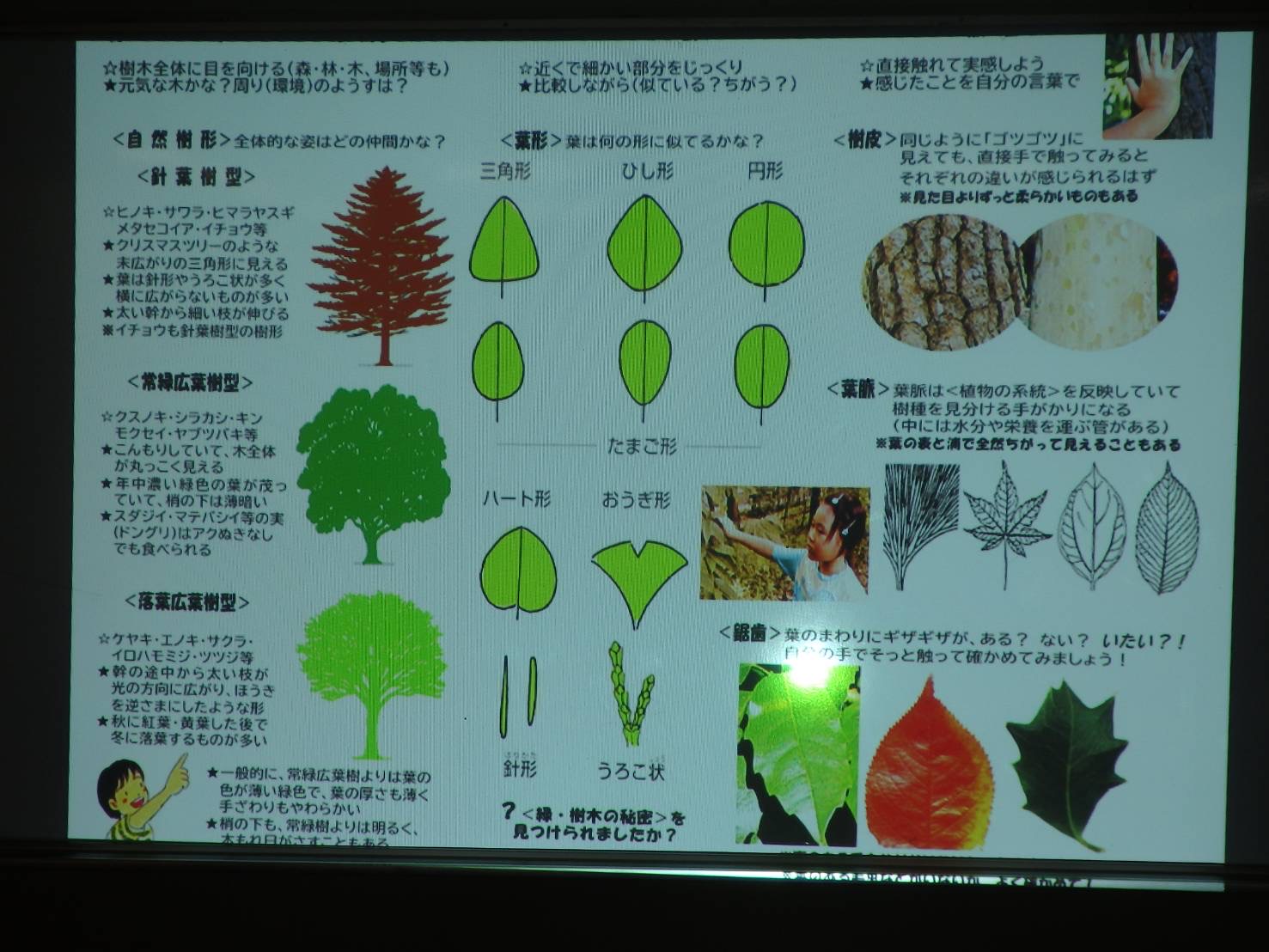

<3ステップ>と<4グループ>で、身近な緑・樹木の秘密を再発見! 12月1日(日)

12月とは思えない程暖かな晴天の日曜日、日本環境教育学会会員・GEN(グリーン⇒エコロジー/ネット)代表の田中敏久さんの講座が開催されました。

<3ステップ>はLOOK(目を向ける)→WATCH(よく観る)⇒TOUCH(触れ合う)という樹木の個性を多面的に観る筋道を、<4グループ>は、針葉樹か広葉樹か、常緑樹か落葉樹か、という樹木の仲間を考える視点を表します。

田中さんは「自分自身で身近な緑や樹木の秘密を再発見するためのヒントにしてほしい」と言われました。

講座は区民センターを飛び出して、神戸町あけぼの公園、中瀬児童遊園、中瀬幼稚園前で樹を観察したり葉に直に触れたりしながら意見交換し、最後にセンターに戻りました。

身近な所にも様々な樹木が生育していて、常緑針葉樹・落葉針葉樹、常緑広葉樹・落葉広葉樹等の仲間に分けられることも学びました。イチョウは、自然樹形(本来の木の姿)からして、(落葉)針葉樹の仲間だとのこと。皆さん、ご存知でしたか?

12月とは思えない程暖かな晴天の日曜日、日本環境教育学会会員・GEN(グリーン⇒エコロジー/ネット)代表の田中敏久さんの講座が開催されました。

<3ステップ>はLOOK(目を向ける)→WATCH(よく観る)⇒TOUCH(触れ合う)という樹木の個性を多面的に観る筋道を、<4グループ>は、針葉樹か広葉樹か、常緑樹か落葉樹か、という樹木の仲間を考える視点を表します。

田中さんは「自分自身で身近な緑や樹木の秘密を再発見するためのヒントにしてほしい」と言われました。

講座は区民センターを飛び出して、神戸町あけぼの公園、中瀬児童遊園、中瀬幼稚園前で樹を観察したり葉に直に触れたりしながら意見交換し、最後にセンターに戻りました。

身近な所にも様々な樹木が生育していて、常緑針葉樹・落葉針葉樹、常緑広葉樹・落葉広葉樹等の仲間に分けられることも学びました。イチョウは、自然樹形(本来の木の姿)からして、(落葉)針葉樹の仲間だとのこと。皆さん、ご存知でしたか?

令和6年11月4日講座 ハンドベルの音色に包まれる午後のひと時 取材を終えて

八成区民集会所で、イングリッシュハンドベルチーム「クリスタル」による演奏会が開かれました。

「クリスタル」は2006年に西東京で結成され、2010年には「国を超えて平和のためにベルを響かせよう!」というテーマでハンドベル世界大会にも参加したチームです。

演奏会では、『ドレミの歌』や『ビリーブ』、『愛の讃歌』など11曲が披露され、指揮者の印田恵理さんと8人のベル奏者の音楽が、来場者の心に響きました。

来場者からは「本物のハンドベルの音色が素晴らしかった。楽器の鳴らし方を体験できて楽しかった」との声が寄せられ、ハンドベルの音色に包まれた素敵な午後のひと時となりました。

「クリスタル」は2006年に西東京で結成され、2010年には「国を超えて平和のためにベルを響かせよう!」というテーマでハンドベル世界大会にも参加したチームです。

演奏会では、『ドレミの歌』や『ビリーブ』、『愛の讃歌』など11曲が披露され、指揮者の印田恵理さんと8人のベル奏者の音楽が、来場者の心に響きました。

来場者からは「本物のハンドベルの音色が素晴らしかった。楽器の鳴らし方を体験できて楽しかった」との声が寄せられ、ハンドベルの音色に包まれた素敵な午後のひと時となりました。

令和6年8月21日 講座カラフル ジェルキャンドルホルダーの取材を終えて

ガラスのキャンドルホルダーに自分の好きなジェルを詰めて行う、『ジェルキャンドルホルダー作り』の講座がありました。

ジェルはすき間をあけず色を詰めたほうがきれいに仕上がるそうです。またキャンドルのある生活は、まだ日本では少ないが、夜の食事の際に使用すると雰囲気が変わりますと猪狩(いかり)先生は話されました。

ホルダー作りをした子どもからは、見た目より難しかったけど楽しかったという感想もあり、保護者からは色選びなどに集中している姿が印象になった等の感想がありました。

初心者向けの簡単メニューも用意され気軽にチャレンジできるそうです

ジェルはすき間をあけず色を詰めたほうがきれいに仕上がるそうです。またキャンドルのある生活は、まだ日本では少ないが、夜の食事の際に使用すると雰囲気が変わりますと猪狩(いかり)先生は話されました。

ホルダー作りをした子どもからは、見た目より難しかったけど楽しかったという感想もあり、保護者からは色選びなどに集中している姿が印象になった等の感想がありました。

初心者向けの簡単メニューも用意され気軽にチャレンジできるそうです

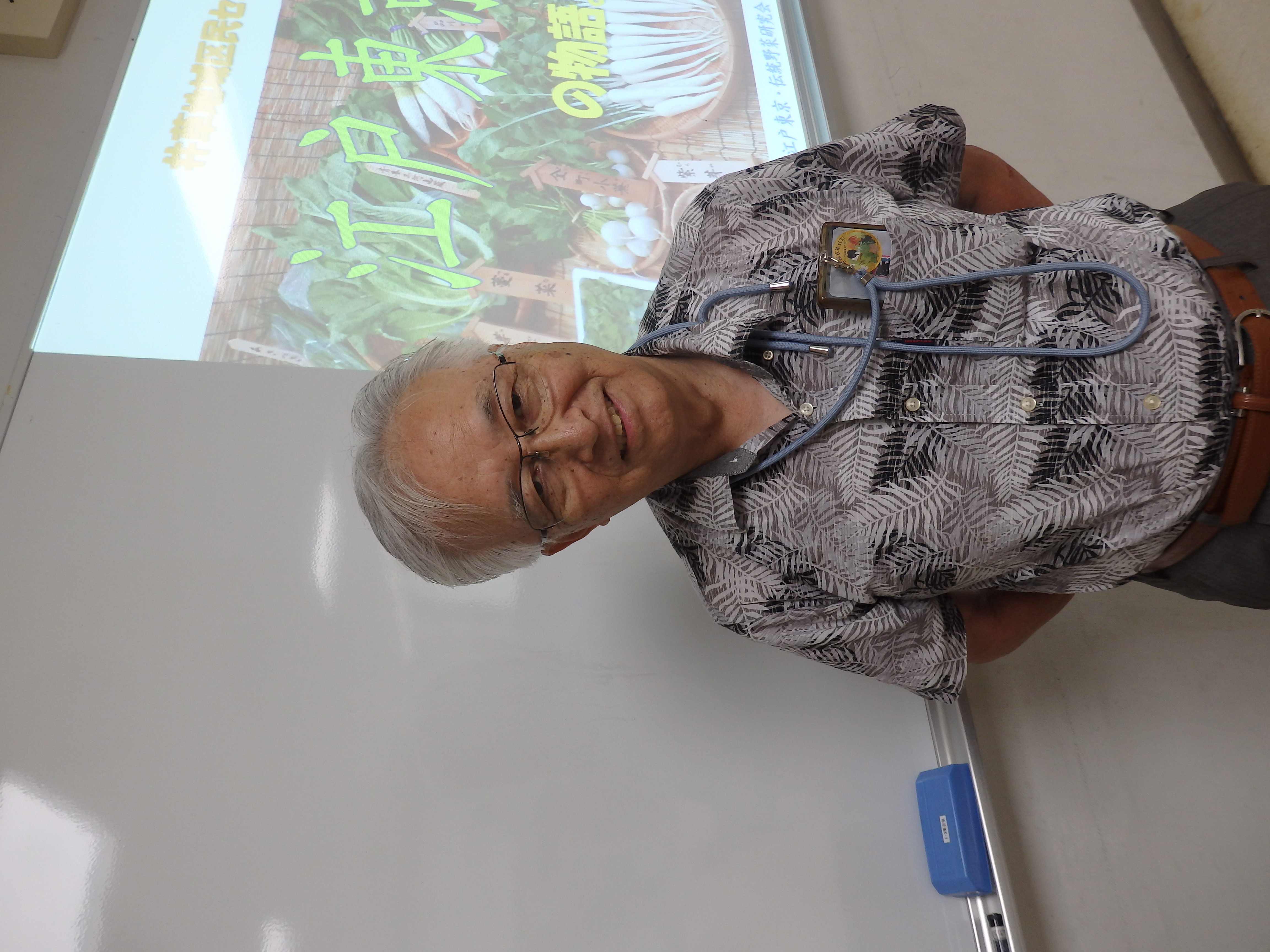

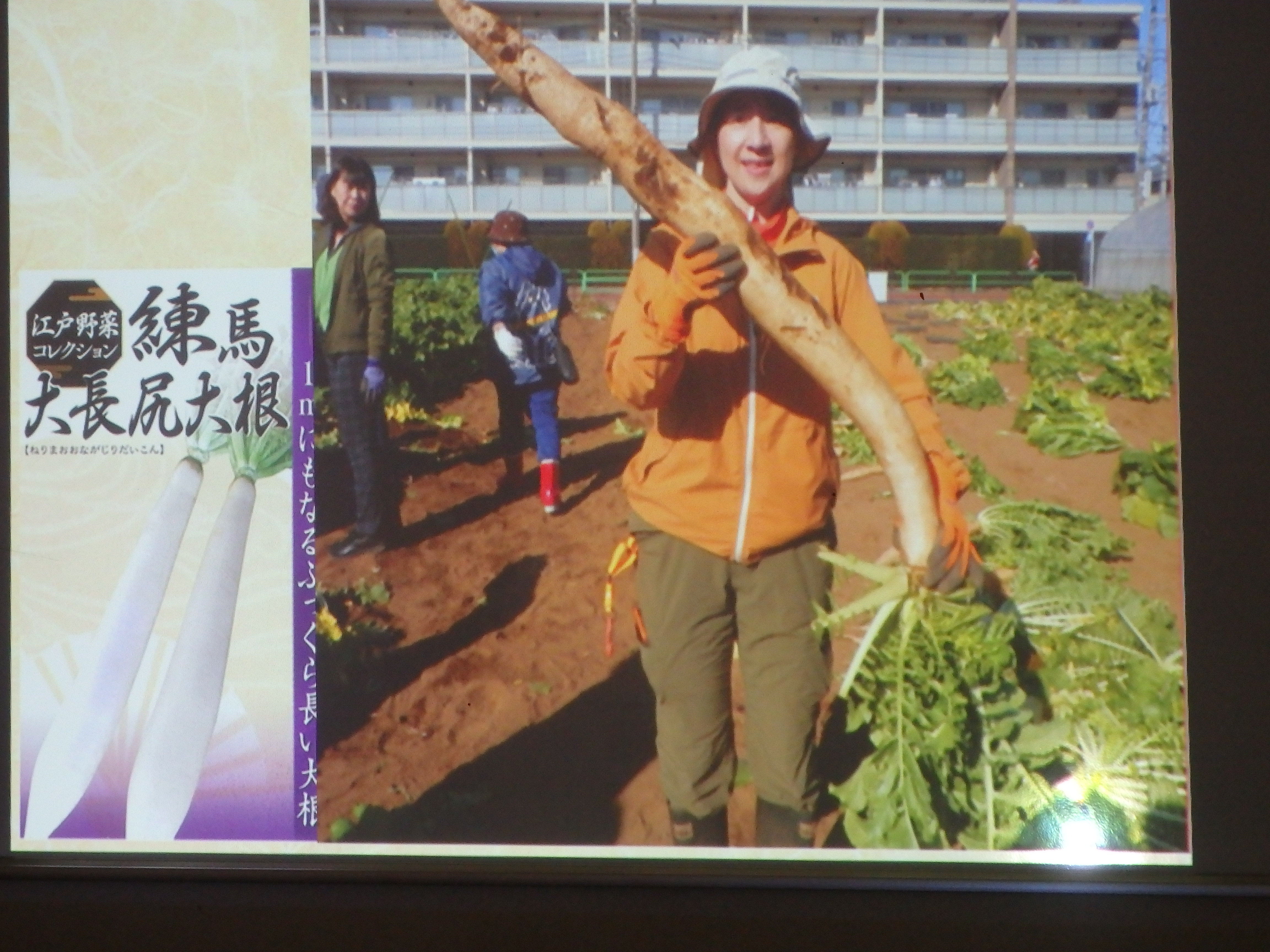

令和6年7月11日 講座 江戸東京野菜の物語の取材を終えて

令和6年7月11日、「江戸野菜の物語」を聴講して

江戸東京・伝統野菜研究会代表の大竹道茂さんによる講演、「江戸野菜の物語」を聴講しました。

江戸東京野菜には以下の様な特徴があるそうです。

①在来種の野菜が江戸で固定された固定種

②品種ごとに旬がある

③野菜本来の味がある

④形が不揃いで、大量輸送に向かず、地産地消のおもてなし食材

⑤貴重な遺伝資源

講演は、国連が定めるSDGsの17のゴールの内、10のゴールに江戸東京野菜が関わっているという話からスタートしました。その後で、井荻ウド、

練馬大根、ノラボウ菜、青茎三河島菜、滝野川大長ニンジン等の説明。五代将軍徳川綱吉の持病である脚気と江戸っ子の好きな三白(白米、大根、豆腐)の

関係(脱穀した白米をたべていたために脚気になった)、八大将軍吉宗が小松菜の名前を付けた等の話から、NASAが長期の宇宙旅行の際にも生野菜が

食べられるように国際宇宙ステーション(ISS)内部で東京べか菜等の試験栽培が行われた等の話しまで、多岐に渡って興味深い話を伺うことが出来ました。

江戸東京野菜は、地産地消が特徴の一つであり、その様な野菜を栽培している地域のJA直売場で購入することが可能だそうです。興味を持たれた方は、

大竹さんのブログ「江戸東京野菜通信」を是非読んでみて下さい。

江戸東京・伝統野菜研究会代表の大竹道茂さんによる講演、「江戸野菜の物語」を聴講しました。

江戸東京野菜には以下の様な特徴があるそうです。

①在来種の野菜が江戸で固定された固定種

②品種ごとに旬がある

③野菜本来の味がある

④形が不揃いで、大量輸送に向かず、地産地消のおもてなし食材

⑤貴重な遺伝資源

講演は、国連が定めるSDGsの17のゴールの内、10のゴールに江戸東京野菜が関わっているという話からスタートしました。その後で、井荻ウド、

練馬大根、ノラボウ菜、青茎三河島菜、滝野川大長ニンジン等の説明。五代将軍徳川綱吉の持病である脚気と江戸っ子の好きな三白(白米、大根、豆腐)の

関係(脱穀した白米をたべていたために脚気になった)、八大将軍吉宗が小松菜の名前を付けた等の話から、NASAが長期の宇宙旅行の際にも生野菜が

食べられるように国際宇宙ステーション(ISS)内部で東京べか菜等の試験栽培が行われた等の話しまで、多岐に渡って興味深い話を伺うことが出来ました。

江戸東京野菜は、地産地消が特徴の一つであり、その様な野菜を栽培している地域のJA直売場で購入することが可能だそうです。興味を持たれた方は、

大竹さんのブログ「江戸東京野菜通信」を是非読んでみて下さい。

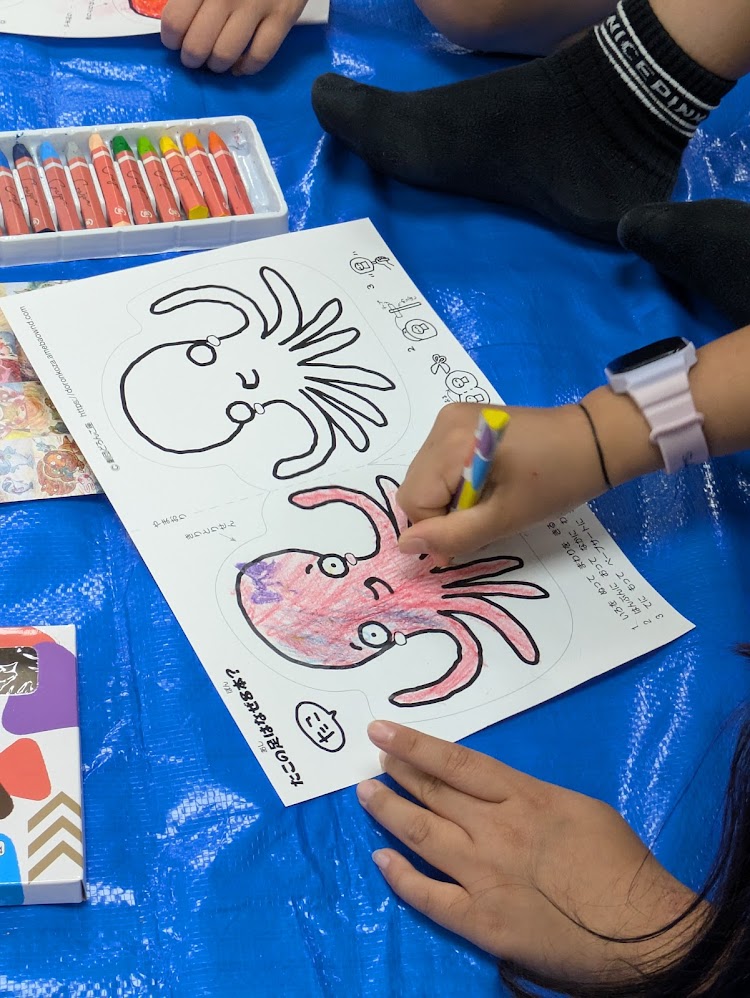

令和6年6月23日 講座 ミュージカル3D紙芝居を見て、ペープサートを作ってあそぼう!『タコの足はなぜ8本?』他の取材を終えて

始まりは歌あり踊りありの紙芝居、今日の演目は、「タコの足はなぜ8本?」でした。むかしむかし、タコの足はイカと同じように 10本あったそうです.... どうして2本減ったんだろう? 大人の私も興味津々で聞きました。

お客さまのほとんどは親子連れ、後半は床にブルーシートを敷いての塗り絵でした。紙芝居の団体がなぜ塗り絵? はい、どろんこ座の日南田淳子さんは、抽象画を主に描く画家で、イラスト・デザインも手がけるアーティストなのです。公開ホームページは、http://www.choropi.net/。ページ内に記されているリンクから、どろんこ座のホームページ https://doronkoza.amebaownd.com/ も見ることができます。

塗り絵をタコの形に切って柄を付ければ、紙芝居で手に持つペープサートのはい! 出来上がり。

ところで、「東京都公認ヘブンアーティスト」とは? 東京都生活ツ文化スポーツ局の公的事業なのでした。https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/heavenartist/

二部構成に工夫が凝らされた講座に、参加された皆さんはとても喜ばれたご様子でした。

お客さまのほとんどは親子連れ、後半は床にブルーシートを敷いての塗り絵でした。紙芝居の団体がなぜ塗り絵? はい、どろんこ座の日南田淳子さんは、抽象画を主に描く画家で、イラスト・デザインも手がけるアーティストなのです。公開ホームページは、http://www.choropi.net/。ページ内に記されているリンクから、どろんこ座のホームページ https://doronkoza.amebaownd.com/ も見ることができます。

塗り絵をタコの形に切って柄を付ければ、紙芝居で手に持つペープサートのはい! 出来上がり。

ところで、「東京都公認ヘブンアーティスト」とは? 東京都生活ツ文化スポーツ局の公的事業なのでした。https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/heavenartist/

二部構成に工夫が凝らされた講座に、参加された皆さんはとても喜ばれたご様子でした。

令和6年1月13日 井草どんどやきの取材を終えて。。。

井草どんどやき 1月13日(土)

昨年に続き、八成小学校の校庭で「井草どんどやき」が開催されました。初めに八成小学校・和太鼓クラブの八成太鼓がとどろいた後、開会宣言があり、桃井第五小学校・井草囃子のお囃子が流れるなか、子どもみこしが練り歩きました。集められた正月飾りや門松に火が放たれた後、数年ぶりにおしるこもふるまわれほっこりとされたようです。また、なつかしの昔遊びコーナーでは、羽根つき・コマ回し・ベーゴマ・けんだま・おてだまなどに親子や子どもたちどうしで取り組む姿は、とても微笑ましく平和と安穏を感じる一日でした。

昨年に続き、八成小学校の校庭で「井草どんどやき」が開催されました。初めに八成小学校・和太鼓クラブの八成太鼓がとどろいた後、開会宣言があり、桃井第五小学校・井草囃子のお囃子が流れるなか、子どもみこしが練り歩きました。集められた正月飾りや門松に火が放たれた後、数年ぶりにおしるこもふるまわれほっこりとされたようです。また、なつかしの昔遊びコーナーでは、羽根つき・コマ回し・ベーゴマ・けんだま・おてだまなどに親子や子どもたちどうしで取り組む姿は、とても微笑ましく平和と安穏を感じる一日でした。

2022年1月29日(土) 講座「不思議の国 ネパール」を終えて

海外を知ろうシリーズで、今回は「不思議の国ネパール」です。

講師のシュレスタさんは、民族衣装のダカトピと呼ばれる帽子をかぶり、ダッカ織りのネクタイを

しめて説明されていました。

プリントに沿って、ネパールの歴史から始まり多方面にわたって、流暢な日本語で分かりやすく

解説をしていただきました。

説明後には多数の質問があり、あっという間の大変楽しい2時間でした。

講師のシュレスタさんは、民族衣装のダカトピと呼ばれる帽子をかぶり、ダッカ織りのネクタイを

しめて説明されていました。

プリントに沿って、ネパールの歴史から始まり多方面にわたって、流暢な日本語で分かりやすく

解説をしていただきました。

説明後には多数の質問があり、あっという間の大変楽しい2時間でした。

2021年12月18日(土)講座 クリスマスミニコンサートを終えて

コロナ禍の中、久しぶりにヴァイオリン・チェロ・ピアノの生演奏を聴くことができ、

大変優雅なひと時を過ごすことができました。小さなお子さんと一緒に親子連れで来場

された方も複数おられましたが、きっと親子で素敵な時間を共有できたのではないでし

ょうか。

1時間があっという間に過ぎ、最後は拍手が鳴りやまずアンコール!“来年が良い年に

なりますように”と「星に願いを」の演奏で幕が閉じられました。

大変優雅なひと時を過ごすことができました。小さなお子さんと一緒に親子連れで来場

された方も複数おられましたが、きっと親子で素敵な時間を共有できたのではないでし

ょうか。

1時間があっという間に過ぎ、最後は拍手が鳴りやまずアンコール!“来年が良い年に

なりますように”と「星に願いを」の演奏で幕が閉じられました。

2021年12月4日(土) 落葉感謝祭〜井草森公園〜

杉並区内の公園で落葉感謝祭が開催されました。井草森公園では、集めた落ち葉は腐葉土に加工され、自然に戻されます。

その他、炭焼き、草木染め、木登りなどの体験ができるイベントが開催され、冬の一日を楽しみました。

その他、炭焼き、草木染め、木登りなどの体験ができるイベントが開催され、冬の一日を楽しみました。

2021年12月17日(金)講座 リズム体操を終えて

12月17日(金)講座「リズム体操」が行われました。

軽快なダンスミュージックに合わせて、リズミカルに体を動かし、しっかり間接を伸ばしたり、筋力アップできる体操を楽しく行うことができました。

参加された皆さんから「コロナ禍の運動不足を解消できました」「機会があればまた参加したい」等の感想を頂き、大好評でした。

軽快なダンスミュージックに合わせて、リズミカルに体を動かし、しっかり間接を伸ばしたり、筋力アップできる体操を楽しく行うことができました。

参加された皆さんから「コロナ禍の運動不足を解消できました」「機会があればまた参加したい」等の感想を頂き、大好評でした。

2021年10月28日〜連続講座 自分史を書こう を終えて

11月25日に連続講座「自分史を書こう」が開催されました。三回の連続講座で、今回が第三回目でした。講師はフリーランスライターの蜂須賀裕子さんです。今回は参加者の一人が自分の人生を語り、他の参加者が自分の人生を重ねて振り返るという作業を行いました。その他にも、わかり易い文書を書く為の指導もあり、有意義な講座だったのではないかと思います。

2021年12月1日(水)講座「クリスマスにも使える飾 りを作りましょう」を終えて

講座「クリスマスにも使える壁飾りを作りましょう」が工芸室で開催されました。

使った木ノ実や香辛料などは 拾ってきて、先生の手で加工された物が殆ど。ワイヤーを駆使して、綺麗に飾っていきます。

参加された方々は黙々と真剣に作業されていましたが、出来上がりに近づくにつれて、おしゃべりや笑い声が聞こえてくるようになりました。

使った木ノ実や香辛料などは 拾ってきて、先生の手で加工された物が殆ど。ワイヤーを駆使して、綺麗に飾っていきます。

参加された方々は黙々と真剣に作業されていましたが、出来上がりに近づくにつれて、おしゃべりや笑い声が聞こえてくるようになりました。

2021年11月27日(土)講座海外を知ろうシリーズ第 4回「Hola Ecuador〜こんにちはエクアドル〜」を終えて

講座 海外を知ろう第4回 「Hola Ecuador〜こんにちは エクアドル〜」が第1.2集会室で開催されました。開講と同時に、講師のジャケさんが参加者に、エクアドルについて知っていることを訊ねると、皆さん予習されてきたのか、すらすらと答えられていました。

エクアドルについて、スライドを使用し、分かり易く多面に亘って説明していただきました。

会場には現地のマップ、ガイドブック、洋服、お菓子など等色々な物が展示され、皆さん、講座終了後に興味津々に見ていらしゃいました。

ロマン溢れる話でした。

エクアドルについて、スライドを使用し、分かり易く多面に亘って説明していただきました。

会場には現地のマップ、ガイドブック、洋服、お菓子など等色々な物が展示され、皆さん、講座終了後に興味津々に見ていらしゃいました。

ロマン溢れる話でした。

令和3年10月30日(土)の講座 産後ラジヨガを終えて

生後1歳未満のお子さんのママ達が、ラジヨガに参加されました。育児、家事に奮闘する毎日を過ごす中、久しぶりにゆったりと体を動かすことができ、「心も体もリフレッシュできました」と、喜びの声が上がっていました。

令和3年11月11日(木) 講座 組みひもでアクセサリーを作ろうを終えて

ひもの色や本数、組み方で色々な表情に組み上がります。

はじめは難しそうで、少し苦戦している様子でしたが、コツを掴むと皆さんリズミカルにひもを組み上げ、全員が自分だけの素敵な作品(ストラップ、ブローチ)を作り上げることが出来ました。

はじめは難しそうで、少し苦戦している様子でしたが、コツを掴むと皆さんリズミカルにひもを組み上げ、全員が自分だけの素敵な作品(ストラップ、ブローチ)を作り上げることが出来ました。

2021年11月3日(水・祝) 協働事業「はじめての保育園in杉並」を終えて

秋晴れのこの日、井草地域区民センターの1.2集会室で開催されました。

赤ちゃんを連れたお父さんやお母さん、おばあちゃん、おじいちゃんが「保活」について中々聞けない事や、どこに聞いたら良いか分からないと言った事を真剣に聞いていました。

時々、可愛らしい声が聞こえる中での ほのぼのした講座でした。

赤ちゃんを連れたお父さんやお母さん、おばあちゃん、おじいちゃんが「保活」について中々聞けない事や、どこに聞いたら良いか分からないと言った事を真剣に聞いていました。

時々、可愛らしい声が聞こえる中での ほのぼのした講座でした。

2021年10月30日(土) サツマイモ収穫祭 〜結の会〜

「結の会」主催の〜サツマイモ収穫祭〜が行われました。5月に植えたサツマイはモグラやネズミの被害も少なく、すくすくと育ち、今日の秋晴れの中 分けられたグループの手でたくさん収穫されました!

最初こそ歓声があがっていましたが、あまりに大きなサツマイモがゴロゴロと採れるので、皆さん掘り出すのに必死になっていました。

サツマイモは均等に分けられ、家に持ち帰りました。サツマイモの植え付けから収穫までをご指導くださった鈴木さんがサツマイモの茎でネックレスの作り方を子どもたちに教えていたのが印象的でした。

残ったサツマイモは「子ども食堂」(現在はコロナ禍で寄付するのも中々難しいそうですが・・・)や高齢者施設のおやつに寄付されるそうです。

その他「結の会」では バザーなどの売り上げの一部を杉並区次世代育成基金に寄付もされているそうです。これからも色々と企画していくので、楽しみに待っていてくださいとのことでした。

最初こそ歓声があがっていましたが、あまりに大きなサツマイモがゴロゴロと採れるので、皆さん掘り出すのに必死になっていました。

サツマイモは均等に分けられ、家に持ち帰りました。サツマイモの植え付けから収穫までをご指導くださった鈴木さんがサツマイモの茎でネックレスの作り方を子どもたちに教えていたのが印象的でした。

残ったサツマイモは「子ども食堂」(現在はコロナ禍で寄付するのも中々難しいそうですが・・・)や高齢者施設のおやつに寄付されるそうです。

その他「結の会」では バザーなどの売り上げの一部を杉並区次世代育成基金に寄付もされているそうです。これからも色々と企画していくので、楽しみに待っていてくださいとのことでした。

全 34 件です。

1 ページ 1 件~ 20 件